很多人盯着“平均血压”,忽略了“波动”。近两年,多项大型研究与荟萃分析提示:就诊间或居家测量间的血压波动(BPV)越大,未来发生心血管事件的风险越高,心肌梗死也在其列。部分研究还发现这种关系呈“剂量—反应”特点:波动每升高一个档次,风险随之上行。

先把概念说清楚。这里的“波动”不是单次偶尔偏高,而是多次测量的离散程度,常用标准差(SD)、变异系数(CV)等指标描述,可按门诊“就诊—就诊”、居家“日—日”,或动态血压“24小时内”来评估。

为什么波动与心梗有关?

生理上,血压忽高忽低会加重动脉壁的机械应力,影响内皮功能与斑块稳定性;清晨交感神经兴奋、血小板活化,使“晨峰血压”与急性冠脉事件更容易“撞上”。这也是为何不少研究将“晨间升压过快、过高”视为危险信号。

证据层面,基于大量人群的分析显示:就诊—就诊的收缩压波动升高,与主要不良心血管事件与死亡独立相关;居家血压的日—日波动,对心血管结局的预测力可超出单纯平均值;而在危重心血管患者中,也观察到更高(甚至过低)舒张压变异与死亡风险的关联,这提示“过度不稳定”同样不利。总体方向一致,但不同场景下的强度与形态存在差异。

需要强调的是:目前各大指南仍以“平均血压达标”为核心目标,并未给出“将波动控制到某个阈值”的治疗目标;临床关注波动,更像是识别高风险、优化方案的辅助手段。该判断来自对近年指南要点的综合解读。

这3类人对“血压忽高忽低”更敏感

1)老年或既往冠心病/动脉粥样硬化人群

随年龄增长,动脉顺应性下降、条带化的交感活动增多,波动更容易放大,且对冠脉灌注更“苛刻”,因此相关风险更突出。老年高血压患者中,舒张压波动与不良结局独立相关。

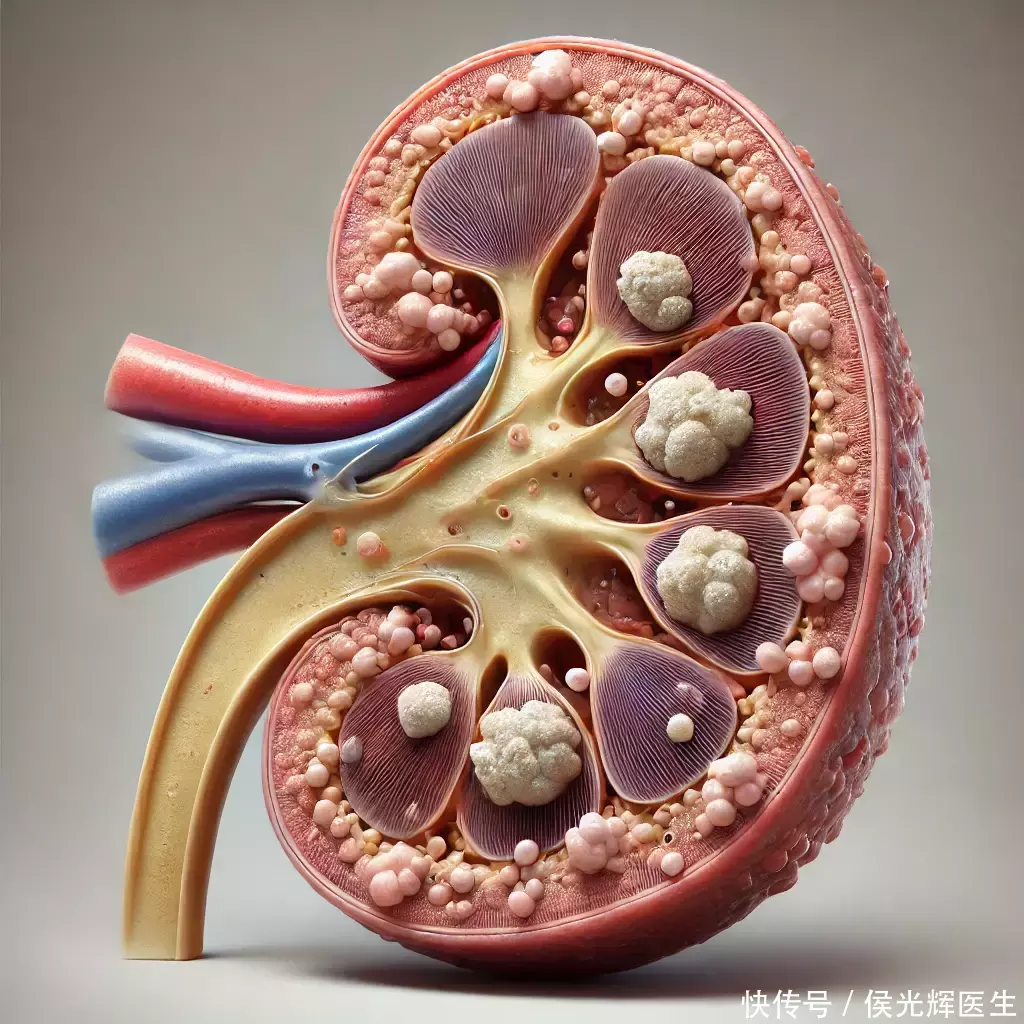

2)合并糖尿病/慢性肾病者

糖尿病与肾损伤常伴血管僵硬与自主神经功能异常,易出现更大的波动;在2型糖尿病大型队列中,血压波动越大,进入终末期肾病的风险越高,也提示全身血管事件风险背景更高。

3)作息紊乱、晨峰明显或疑似睡眠呼吸暂停者

昼夜节律紊乱、被迫早醒、打鼾与憋气等情况都与清晨血压快速上冲有关,而过高的“晨峰”与心脑血管事件风险升高有关。若经常“起床一测就高”,需要排查生活节律与睡眠问题。

怎么判断“波动是否偏大”?

先保证测量规范。 选合格上臂电子血压计,坐位休息5分钟,袖带合适,双脚落地,不说话,每次测两遍取平均。

看“趋势”而非一次数值。 连续7天早晚固定时间测量并记录,更能反映真实水平。若多数天出现“早晚差距很大(如>15–20 mmHg)”或清晨反复≥135/85 mmHg,而白天接近目标,建议就医评估;这些并非诊断阈值,但属于“需要进一步判断”的信号。

必要时做动态血压(ABPM)。 它能量化24小时内的波动、夜间是否“非杓型”,更利于个体化决策。

应对策略:先让平均达标,再“稳住曲线”

1)把平均血压控到目标区间。 新版指南总体更倾向收缩压120–129 mmHg(能耐受者),不能耐受者“尽量靠近”。这一步往往比纠结某个“波动指标”更重要。

2)优先选择长效方案,规律服用。 长效制剂、固定时点用药、避免漏服与骤停,可减少“药效过山车”。清晨高者与夜间非杓型者,可与医生讨论药物种类与服药时点的优化。

3)调生活作息,减少“节律冲撞”。 规律睡眠与起床、限钠增钾、适量运动、减重、少饮酒、戒烟;怀疑睡眠呼吸暂停(打鼾、憋气、白天嗜睡)应尽早筛查与治疗。

4)合并代谢/肾脏问题要把底盘打牢。 糖尿病与CKD患者的血压目标往往更严格,控糖与肾脏保护药物同等重要。

还有哪些分歧?

在危重症或急性期(如已发生心梗的ICU患者),也观察到“过高或过低的短期变异都不利”的U形关系,提示药物、容量状态与监护干预会影响判断;而在稳定的门诊/社区人群,主流证据仍较一致地指向“波动越大,风险越高”。因此,解读BPV要结合情境,避免“一刀切”。

血压“多点稳、少点飘”,对预防心梗很关键。当前的可操作原则是:先把平均血压控到位,再尽量让曲线平滑;老年与有冠脉病的人、合并糖尿病/肾病者、作息紊乱或晨峰明显者证券配资专业门户网,务必加强监测与干预。必要时进行动态血压与睡眠评估,和医生一起把药物与作息“调平”。(本文为健康科普,不能替代医生面诊,如出现胸闷胸痛、大汗、出冷汗、放射痛等急性症状,请立即就医或拨打急救电话。)

凯丰资本提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:证券配资专业门户网 只能说你命大!清晨高速团雾弥漫,车停雾区呼呼大睡

- 下一篇:没有了